🏗️【第2回インスペクションレポート】立上り基礎配筋&アンカーボルト検査を実施しました!

こんにちは!

今回は新築注文住宅における第2回目のホームインスペクションを行いました✨

前回の検査では、ベタ基礎のスラブ配筋を中心にチェックを行いましたが、今回はその次のステップ――立上り基礎配筋とアンカーボルトの検査です。

基礎の立上り部分は、建物と地盤をつなぐ非常に重要な役割を果たします。

特に柱や壁の荷重を確実に受け止めるための構造的な要でもあるため、検査としても慎重かつ確実に進める必要があります。

それでは、今回の主な確認ポイントをご紹介します👇

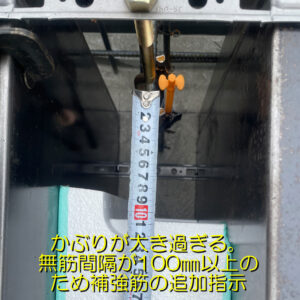

🔍立上り配筋の確認:かぶりは“鉄筋の命”

今回の検査の一つ目は立上り基礎の配筋。

実は、第一回目の検査時点で、鉄筋自体の本数や径、ピッチなどはすでに確認済み。

今回は、**型枠が設置された状態での「かぶり厚さ」**の確認がメインとなります。

かぶり厚とは、鉄筋とコンクリート表面の間の距離のこと。

この厚みが適切でないと、鉄筋が湿気や水分にさらされてしまい、錆びや腐食の原因となります。

最悪の場合、構造強度が著しく低下するおそれもあるため、見逃せない項目です。

そして、ここでもう一つ重要なのが、結束線の“ヒゲ”の処理。

結束線とは、鉄筋同士を縛るために使う鉄線のことですが、その末端(ヒゲ)が鉄筋から突き出たままだと、そこがかぶり厚の妨げになり、鉄筋が表層に近づきすぎてしまう危険性があります。

実はこの点、瑕疵保険法人などの第三者検査ではほとんど指摘されません。

ですが、私たちは“本当に家を守るための検査”をポリシーとしているため、こうした細かな部分にもきちんと目を配っています👀✨

🔩アンカーボルト検査:建物と基礎をつなぐ命綱

次にチェックしたのは、アンカーボルトとホールダウンアンカーの設置状況です。

アンカーボルトは、基礎と柱や土台を固定する金物で、**地震や風などの横揺れの際にも、建物がズレたり倒れたりしないようにするための「命綱」**のような存在です。

今回の検査では、以下のポイントをチェックしました👇

✅ ボルトの位置・ピッチ(間隔)

✅ 設計図通りの埋込み深さが確保されているか

✅ 垂直精度(傾いていないか)

この検査の中で、注意したいのが「ケミカルアンカー」の誤用です。

本来、アンカーボルトはコンクリート打設時に一体化して設置されるべきものです。

ところが、設置忘れや位置ズレが発覚した後に、後からケミカルアンカーを打って“なんとなく”補修してしまう監督さんが実際にいるという話を何度も耳にしています。

これ、本来はNG。

新築の構造体でケミカルアンカーを使うことは、構造保証や耐震性に大きなリスクを伴う可能性があるのです。

こうした施工の現実を知っているからこそ、私たちはボルト1本1本の設置状況を徹底的に確認します。

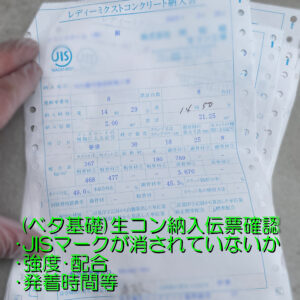

🧾生コン伝票のチェックも忘れずに

今回は、前回のスラブ配筋検査の後にコンクリートが打設されていたため、生コン伝票の内容確認も合わせて行いました。

生コン伝票から読み取るポイントは以下の通り👇

✅ 設計図通りの**強度(N値)**であるかどうか

✅ JISマークに押印がされてないかどうか(品質基準に適合しているか)

✅ 配合(セメント・骨材・水など)に問題がないか

✅ 発送時間と打設完了時間の差(90分以内が原則)

この生コンの情報は、工事完了後にお客様が確認する機会はほぼありません。

また、契約上の検査対象には含まれないことが多いのですが、構造体の信頼性を担保するために、あえて私たちはチェックしています。

お客様の立場に立って、「この家は安心して住める状態にあるのか?」を徹底的に追求するのが、私たちのインスペクションのスタンスです。

✅第2回検査まとめ:見えない部分こそ“要注意”!

今回の立上り基礎配筋検査・アンカーボルト検査を通じて改めて感じたのは、

**「見えない部分にこそ、大きなリスクが潜んでいる」**ということです。

図面通りであることはもちろん大切ですが、施工中の現場では、思わぬヒューマンエラーや手順ミスが発生しやすいもの。

私たちのような第三者の視点で丁寧に確認を行うことが、結果として住宅の品質と施主様の安心に繋がります。

🔜次回は第3回目:基礎工事完了後の出来形検査!

次回の第3回インスペクションでは、基礎工事の最終確認=出来形検査を実施します🏗️

ここでは、施工が図面通りに収まっているか、最終の仕上がり状況に問題がないかを細かく確認していきます。

構造体としての完成度はもちろん、気密や断熱に影響する要素も含めて、家の“土台”がしっかりしているかを見極める重要なタイミングです。

今回のような内容を通じて、「家づくりってこんなに奥深いんだ」と思っていただけたら嬉しいです😊

次回のレポートも、どうぞお楽しみに✨✨